Prefazione

Ho scelto di scrivere un libro di facile accesso anche per chi non ha una approfondita preparazione scientifica. Forse ho ecceduto perché ad esempio non ho incluso una bibliografia, ma oggi internet permette di rintracciare qualsiasi fonte di informazione. Molte delle notizie particolari sono ampiamente sviluppate nell'ultima edizione del mio libro “I ritmi segreti dell'Universo”, Aracne Editrice, del 2010; ad esso perciò rimando il lettore che voglia compiere approfondimenti su i cicli naturali, le variazioni del livello marino, la grande trasgressione che ha caratterizzato il Tirreniano, le puntate glaciali, la subsidenza, i cambiamenti climatici indotti dall'attività umana nell'età industriale, le suddivisioni stratigrafiche, la formazione dell'Appennino, la tettonica delle placche, la costituzione della Terra, le variazioni della forza di gravità ed altro.

Diverse affermazioni che verranno lette non figurano o sono in netto contrasto rispetto a quanto è riportato nella letteratura geologica: per esempio, quando sostengo che 4800 anni fa è stato raggiunto il culmine dell’interglaciale, che l’Appennino si è formato poco più di un milione di anni fa, che 270 mila anni fa il mare ha sommerso metà delle aree continentali o che il nucleo esterno della Terra non è costituito da ferro. Non sono ipotesi di fantasia ma idee giustificate da precisi dati accumulati in decenni di lavoro. Anche nuovi elementi che vengono ora presentati a due anni dall'uscita di quel libro sono documentati; essi hanno dato spunto per nuove riflessioni e anche sensibili modifiche delle conclusioni raggiunte in precedenza.

Mi sono lasciato andare alla fine a previsioni talvolta azzardate, almeno stando al giudizio di chi ne è stato messo a parte. Mi giustifico facendo presente che si tratta di ipotesi maturate dopo ampie riflessioni.

Mi sarebbe piaciuto completare il quadro con catastrofi di natura biologica e fisica come le epidemie e le inversioni del campo magnetico, l’ampliamento del buco dell’ozono, le tempeste magnetiche, ma non ho voluto strafare, e poi si tratta di campi in cui non ho competenza. Credo che con quello che ho affrontato ce ne sia abbastanza per riflettere a lungo.

Introduzione

La profezia maya si riferisce sicuramente a una catastrofe di grandi proporzioni. Mentre la cultura comune, popolare, è sempre molto attenta quando si parla di catastrofi naturali, il mondo della scienza è per lo più restio a trattare questo argomento fino in fondo, con il risultato che spesso, quando le catastrofi avvengono, si arriva impreparati ad affrontarle.

Questo libro passa in rassegna tutte le catastrofi che le forze fisiche della natura hanno messo in atto nel passato anche remoto e potrebbero ripresentare nel futuro e cerca di spiegare i modi e le ragioni con cui chi si occupa istituzionalmente di disastri naturali tende a trascurare gli aspetti più sconvolgenti del problema.

La teoria delle catastrofi ha preso l’avvio da una grande scoperta compiuta all'inizio dell' '800. George Cuvier, esaminando i fossili contenuti nella successione di strati del Bacino di Parigi, si accorse che per 11 volte avveniva la scomparsa contemporanea, improvvisa, di un buon numero di specie di organismi. Non aveva dubbi che qualcosa di assai rapido e catastrofico doveva avere determinato quelle scomparse cosicché nel 1825 ne diede notizia in una nota dal titolo “Discours sur les révolutions à la surface du globe”.Quei “discorsi” vennero accolti con grande entusiasmo poiché molti vi vedevano la prova che le sacre scritture dicono il vero quando parlano di un evento catastrofico quale è stato il diluvio universale. L'ottima accoglienza riservata al catastrofismo di Cuvier durò tuttavia per breve tempo, fino a quando, nel 1830, uscì il primo dei tre volumi dei Principles of Geology di Charles Lyell, che, nelle intenzioni dell'autore espresse in un sottotitolo, era un “tentativo di spiegare i cambiamenti del passato della superficie terrestre con riferimento a cause tuttora operanti”. L'autore, anche se non lo dichiarava apertamente, mirava a evidenziare che alcuni contenuti della Bibbia, in cui si forniscono elementi per calcolare la durata dell'esistenza della Terra e si narra di un diluvio universale, possono essere contraddetti dagli studi geologici. Contro le poche migliaia di anni che sarebbero trascorse dalla “creazione”, vi erano prove che sono state necessarie centinaia di migliaia di anni perché si accumulassero serie sedimentarie anche di modesto spessore. Per quanto riguarda il diluvio, Lyell ne negava la realtà sottolineando l’idea che tutti i cambiamenti avvenuti sulla superficie terrestre devono essersi verificati lentamente e gradualmente. Partendo dall’osservazione che al giorno d’oggi è così che i fenomeni si presentano, arrivò alla conclusione che “dai tempi più antichi non hanno mai operato cause diverse da quelle che operano ora, e queste non hanno mai agito a livelli di energia diversi da quelli attuali”, convinto dell’esistenza di una uniformità nell’ordine della natura ovvero che l’uniformità facesse parte dell’ordine della natura.

Lyell stabiliva così il principio dell'Attualismo, radicalizzando il pensiero del suo maestro Hutton, sostenitore della uniformità con cui si presentano i fenomeni naturali e della possibilità di interpretare il passato osservando quanto avviene nel presente.

Nel fermento di idee nuove, frutto del trascorso illuminismo, purtroppo Cuvier si trovò a lottare, e a soccombere, anche su un altro fronte: il trasformismo delle specie sostenuto da Jean Baptiste Lamarck nella sua Philosophie zoologique del 1809, che in seguito, nel 1849, lascerà posto alla teoria dell'evoluzione di Charles Darwin. Tra l'altro, anche Darwin condivideva le idee dell'uniformismo lanciate da Hutton e pensava dunque a trasformazioni lente e graduali, senza eventi catastrofici che potessero cambiare in modo drammatico il panorama dei fenomeni osservabili.

Cuvier aveva avuto un'idea corretta riguardo alla scomparsa improvvisa delle specie ma rimaneva purtroppo ancorato a idee obsolete per quanto attiene al modo in cui specie nuove compaiono dopo la catastrofe: il ripopolamento delle aree osservate avveniva, a suo avviso, con l'apporto successivo di nuove specie provenienti da altre aree. In questo, Cuvier era fissista. Malauguratamente il fissismo richiamava il creazionismo di Linneo, che aveva riferimenti tutt'altro che scientifici.

Fu così che l'interesse per le catastrofi svanì per circa un secolo e mezzo, fino a quando Luis e Walter Alvarez nel 1980 riportarono alla ribalta il problema delle grandi estinzioni esponendo la loro ipotesi che l’impatto di una grande meteorite fosse responsabile dell’estinzione di massa che 65 milioni di anni fa coinvolse, tra gli altri esseri, tutti i grandi dinosauri. Non mi soffermo ora a commentare tale ipotesi rinviandola oltre, quando tratterò questo argomento.

C'è da sottolineare il fatto che l'attualismo, in aggiunta allo studio sulle grandi estinzioni, ha mietuto un'altra vittima: la geodinamica, cioè quella importante branca della geologia che studia le catene montuose. Essa si è sviluppata solo a cavallo del 1900 poiché le catene oggi non si formano, le vediamo solo innalzarsi, seppure molto lentamente; i processi formativi dei sistemi montuosi intervengono in momenti eccezionali, non osservabili con frequenze minori di milioni di anni.

Considerate le premesse, sarebbe potuto soccombere anche lo studio delle glaciazioni, ulteriore argomento che poteva attrarre le censure di Lyell in quanto denotano anch'esse un carattere catastrofico. Tra il 1825 e il 1833 Jean de Charpentier aveva osservato sulle Alpi svizzere che i ghiacciai erano soggetti a variazioni di dimensioni, come mostravano i loro fronti morenici. Tali fronti indicavano che nel passato i ghiacci dovevano coprire tutta la catena alpina con una coltre di notevole spessore. Queste osservazioni sono state portate avanti da Louis Agassiz, che nel 1840 le ha raccolte in un suo “Étude sur les glaciers”.

La scoperta delle glaciazioni che avevano interessato la Terra nel passato non andava ovviamente nel senso in cui Lyell voleva incanalare la scienza, dato che tale fenomeno contravveniva a una delle condizioni da lui dettate cioè che le cause dei vari fenomeni “non hanno mai agito a livelli di energia diversi da quelli attuali”.

Probabilmente veniva comunque riconosciuto ad Agassiz il merito di non essersi ispirato agli eventi biblici. Infatti, alla fine del secolo precedente, un problema che non si riusciva a risolvere in modo razionale era quello dei massi erratici: nei depositi morenici allineati a sud di Berlino si trovavano inglobati massi di rocce tipiche della Svezia centrale. Che cosa li aveva trascinati fin lì, a una distanza di 1000 km dalla loro collocazione originale? I naturalisti immaginavano che il fenomeno fosse dovuto a un flusso di acque conseguente al diluvio biblico. Agassiz aveva almeno contribuito a sottrarre questo argomento alla fantasia dei diluvisti.

Il lavoro di Agassiz dimostrava che nel passato lo spessore di ghiaccio sulle Alpi era stato di gran lunga maggiore di quanto si riscontra adesso e che dovevano aver agito cause di intensità molto diversa da quella che constatiamo attualmente, contraddicendo clamorosamente un fondamento dell'attualismo.

La conseguenza sarebbe dovuto essere un ripensamento sui principi di Lyell; al contrario, ha subito un considerevole rallentamento lo studio delle glaciazioni. Per un riavvio di queste conoscenze bisognerà aspettare i primi anni del '900, con un classico lavoro osservativo di Penck e Bruckner.

Poco dopo, nel 1940, i complessi calcoli di Milutin Milankovic hanno fornito al succedersi delle glaciazioni una spiegazione teorica; essa si basa sull’assunto che i fenomeni glaciali dipendano dal modo in cui la radiazione solare si ripartisce alle varie latitudini. Il modo è funzione di tre principali fattori astronomici: la precessione degli equinozi, la variazione dell’obliquità dell’asse terrestre sul piano dell’eclittica e la variazione dell’eccentricità dell’orbita. La teoria astronomica delle glaciazioni è stata accolta con molto favore in quanto, stabilendo implicitamente che la radiazione solare doveva essere una costante e che le trasformazioni climatiche avvenivano in modo graduale, si conformava perfettamente al principio dell’attualismo. Perciò essa ha resistito ed è tuttora generalmente accettata, anche se è risultato presto evidente che non è corretta, da quando ci si è accorti che i ghiacci si sono espansi contemporaneamente all'equatore e ai poli, dimostrando così che la radiazione solare non è costante nel tempo.

Inoltre ancora oggi si ritiene che l'espansione e il ritiro dei ghiacci debbano avvenire lentamente e gradualmente, mentre al contrario la prima fase è ben più rapida della seconda, come sta lentamente emergendo dagli studi più recenti. Poiché l'ultima puntata glaciale ha dei limiti precisi (tra circa 27500 e 10000 anni fa) e vi sono prove evidenti che la massima espansione si era già completata 25 mila anni fa, se ne può dedurre che la fase di avanzamento è stata molto più rapida della successiva fase di ritiro. Eppure si continuano a leggere articoli che trattano del “culmine glaciale di 18000 anni fa”, considerato pertanto a metà dell'intervallo freddo. In più, l'esame delle morene frontali della calotta europea indica che il ritiro è stato episodico, e anche questo è in contrasto con l'attualismo, che vuole che i fenomeni avvengano gradualmente, senza discontinuità.

Per Lyell i risultati scientifici non potevano alimentare interpretazioni di tipo catastrofico in quanto egli aveva una visione limitata della realtà. Questa limitazione lo induceva anche a giudicare negativamente un lavoro rigettandolo a priori senza prenderne conoscenza. I dati di Cuvier erano obiettivi: alcune specie scompaiono improvvisamente al disopra di un ben determinato limite stratigrafico, altre non si trovano più sopra un limite successivo e così via. Quale spiegazione sapeva fornire Lyell? Ha tentato di darne una o invece ha ritenuto che erano tutte invenzioni? Ironia della sorte: per un uomo che discendeva orgogliosamente dall'illuminismo il suo era un atteggiamento prettamente oscurantista.

La questione mi riporta all'episodio, descritto da Brecht nella sua “Vita di Galileo”, di quando Galilei si recò a Firenze e invitò due scienziati, un matematico e un filosofo, a guardare nel cannocchiale per appurare direttamente che la Luna non era un corpo perfetto, una perfetta sfera di cristallo, come invece asseriva Aristotele, ma mostrava montagne e avvallamenti come la Terra. I due si rifiutarono di guardare perché, se il cannocchiale ingrandiva le immagini, doveva significare che alterava la realtà. In effetti i due temevano che venisse alterata la realtà che la Chiesa dogmaticamente presentava come vera.

Analogamente Lyell non poteva tollerare che la realtà geologica che andava costruendo venisse alterata da quel Cuvier che si esprimeva come un rivoluzionario francese, desideroso di inserire le rivoluzioni addirittura nei comportamenti della superficie del globo. Forse si figurava nei panni di Wellington, il cui intento era quello di riuscire a sistemare definitivamente quel diavolo di Bonaparte. O meglio si identificava coi diplomatici che nel 1814 a Vienna stabilivano come si deve governare questo mondo.

Non vi è dubbio che Cuvier si sentisse un rivoluzionario: era entrato anche nel Consiglio di Stato ai tempi di Napoleone, poco prima del Congresso di Vienna! E non esito a credere che Lyell si sentisse un restauratore o quantomeno un conservatore; non era neanche un conservatore illuminato, a dispetto della sua impostazione illuministica, secondo la quale è la ragione che dovrebbe guidare il nostro modo di pensare ed agire. A mio avviso la ragione si può spingere fino ai confini del noto; poi intervengono altre componenti naturali, quali la creatività e l'intuizione. Lyell invece non ammetteva che il noto non è il limite del conoscibile. Meglio sarebbe stato se avesse posto alla base degli studi geologici un solo principio, più generale, cioè che le ricostruzioni della realtà devono essere coerenti con i dati che risultano dalle osservazioni.

Lyell credeva di scrollarsi di dosso superstizioni di carattere religioso, come una creazione realizzata in sei giorni o un diluvio scatenato da Dio per punire gli uomini, mentre in realtà introduceva ancora superstizioni di natura religiosa quando accoglieva il modo di pensare del suo maestro. Hutton riteneva che i fenomeni del mondo dovevano essere sempre gli stessi e ordinati, immaginando che, avendo Dio creato il mondo, il progetto divino non poteva essere altro che così, ordinato e ripetitivo alla scala della vita dell'uomo.

Mentre Hutton concepiva una uniformità nelle modalità di manifestazione della natura, Lyell vedeva una uniformità anche nella intensità delle cause sottostanti la manifestazione. Con le loro convinzioni sia Lyell che Hutton hanno condizionato non soltanto il modo di vedere la realtà, ma anche il modo di pensare come va vista la realtà. Nonostante la sua derivazione illuministica, anche Hutton era un illuminista inattendibile: egli ha captato l'uniformismo della sua educazione religiosa, che non ammette deviazioni dall'interpretazione ufficiale della verità rivelata, e lo ha tradotto nella ricerca geologica. L’effetto, come vedremo, è stato catastrofico.

La scienza non riesce a scrollarsi di dosso la cappa di conservatorismo, sia a causa della rigida impostazione di Hutton, sia per i principi arbitrari introdotti successivamente da Lyell: prima le scoperte scientifiche erano frenate dalla fede, oggi lo sono da false regole dettate dalla ragione. Ispirandosi ai sacri principi di Lyell, la comunità scientifica manifesta i suoi atteggiamenti dogmatici tramite le varie associazioni; queste si comportano come corporazioni con lo scopo non tanto di fare progredire la conoscenza quanto di difendere i propri associati, che temono di vedere il proprio sapere e le proprie certezze scalfiti ogni tanto da un Cuvier di turno.

Mi auguro che le critiche sollevate possano intaccare la rigidità con cui si muove l'ambiente scientifico e il personalismo delle idee, che non permettono una libera e obiettiva discussione su molti temi. Ciò sarà possibile tanto più quanto maggiormente le previsioni qui presentate si avvicineranno agli eventi che si stanno preparando a manifestarsi.

La profezia dei Maya

Sulla collina di Tortuguero, non lontano da Palenque, nel sudovest dello Yukatan si possono ancora osservare le rovine di un tempio maya apparentemente modesto che, pur soffrendo l'inclemenza del tempo, da pochi anni fa parlare di sé tutto il mondo. Da qui è stata tratta una stele calcarea parzialmente erosa e ridotta in sette frammenti, conservati in vari musei, su cui una iscrizione annuncia che il 21 dicembre 2012 il dio Bolom Yokte, che rappresenta le forze della creazione e della distruzione, scenderà sulla Terra e ...

Le parti cancellate contenevano gli effetti dell’intervento del dio. Ci si è chiesto che cosa realmente volesse dire quella frase quando era completa, e la fantasia popolare con la sua creatività ha cercato di aggiungere alle parole ancora leggibili tutte le interpretazioni possibili.

Ma aldilà della conoscenza di ciò che avverrà realmente nel 2012, occorre assolutamente sapere se le civiltà amerinde più di 5 mila anni fa hanno fatto una previsione molto precisa o se questa eventuale precisione debba essere considerata solamente frutto del caso.

Quando ho cominciato ad occuparmi del problema del 2012, sono partito dall'idea di una semplice casualità per la coincidenza della data del 21 dicembre, come fine di un certo periodo della civiltà maya, con il giorno del solstizio d'inverno. Ci potremo orientare in questo dilemma esaminando come i Maya scandivano il tempo.

Si ritiene comunemente che i Maya si servissero, a seconda dei casi, di tre calendari: uno di 260 giorni per le cerimonie religiose, uno di 360, a cui bisogna aggiungere 5 giorni considerati infausti, per uso civile e infine un supercalendario assai particolare, che conosciamo come “lungo computo”.

Per comprendere come fosse strutturato questo lungo computo, pensiamo che il nostro calendario si basa sulla ripetizione di un ciclo di una trentina di giorni, che è il mese, e di un ciclo 12 volte maggiore, che è dato da un anno. Il ciclo base del lungo computo è di 20 giorni; dopodiché ci sono altri 4 cicli, che sono rispettivamente 18, 20, 20 e 13 volte maggiori del loro precedente. Quando il ciclo massimo sarà completo, il calendario segnerà la data 12.19.19.17.19; a quel punto il computo non continua ma si ferma poiché il giorno dopo tutti i cicli si azzereranno e la scrittura sarà quindi 0.00.00.00.00. Infatti i Maya, diversamente da noi, che passiamo dall’anno 1 a.C. all’1 d.C., avevano adottato lo zero. E, mentre noi abbiamo un calendario caratterizzato da uno scorrere degli anni che, calcolati a partire dalla nascita di Cristo, non hanno una conclusione, i Maya vivevano sapendo che il loro computo avrebbe avuto una fine e restavano in attesa di una inevitabile conclusione drammatica. A dire il vero anche una nostra credenza popolare, alimentata da un passo delle sacre scritture, pone un termine al tempo, e allora per tutti gli uomini arriverà un giudizio inesorabile.

Se ci limitassimo a ragionare su come appaiono concepiti i tre calendari, riuscirebbe difficile credere che 5125 anni prima della scadenza della quinta era, o più precisamente 1872000 giorni prima del 21 dicembre 2012, gli antenati dei Maya potessero prevedere il momento esatto del solstizio d’inverno. Ma, se non vogliamo fermarci alla prima apparenza, abbiamo l’opportunità di consultare il Codice di Dresda, uno dei soli quattro codici pervenutici direttamente della cultura maya, anche se è una copia riprodotta almeno cinque secoli dopo la stesura originale. Vi sono elencate le eclissi di Sole che si sarebbero verificate dopo il 600 d.C.; per l'eclisse dell'11 agosto 1999 è stato riscontrato un errore di appena 33 secondi. Ci sorge perciò la domanda: come potevano fare previsioni del genere? E ci accorgiamo che le loro conoscenze astronomiche erano talmente accurate da fare risultare il loro anno, di 365,242129 giorni, più preciso del nostro. Nel 1582 noi siamo passati dal calendario giuliano, in vigore dai tempi di Giulio Cesare, di 365,25 giorni a quello gregoriano, per il quale la durata dell'anno è di 365,2425 giorni. I moderni calcoli astronomici indicano una durata di 365,242214 giorni.

Sta prendendo dunque consistenza l'ipotesi che i predecessori dei Maya non abbiano indovinato per caso la data del solstizio d'inverno con 5125 anni di anticipo (è bene tenere presente che, quando hanno iniziato il lungo computo, nel 3113 a.C., il solstizio d’inverno cadeva ai primi di marzo), bensì l'abbiano calcolata con esattezza perché conoscevano molto approfonditamente il ciclo della precessione degli equinozi, quel lentissimo cambiamento dell'orientamento dell'asse terrestre che fa spostare nel tempo i momenti dell'anno quando si hanno solstizi ed equinozi e fa cambiare l'intersezione dell'asse sulla volta celeste, per cui tra 13 mila anni la stella polare diventerà Vega. A causa di questo movimento le costellazioni dello zodiaco si spostano di 1° ogni 72 anni circa.

Gli antichi egizi indubbiamente conoscevano anch'essi tale movimento e per seguirlo non esitavano a ricostruire alcuni templi al fine di mantenere l'allineamento originale con determinate stelle. I caldei 3000 anni fa ne erano a conoscenza e molto probabilmente anche gli antichi cinesi ed indiani. Eppure solitamente si attribuisce la scoperta della precessione all'astronomo greco Ipparco di Nicea, che l'ha descritta nella sua opera “Sullo spostamento dei punti solstiziali ed equinoziali”, redatta intorno al 130 a.C..

Ipparco, confrontando le proprie osservazioni con quelle di altri due astronomi che avevano messo insieme un catalogo di stelle 150 anni prima, valutò che la precessione si manifestasse con uno spostamento di longitudine di 46'' all'anno, abbastanza vicino al valore stimato oggi, che è di 50,26''. 265 anni più tardi, nel II secolo d. C., Claudio Tolomeo ha ripetuto i calcoli di Ipparco trovando un valore di 36''.

Non ci deve sorprendere che Tolomeo, pur disponendo di una situazione più favorevole poiché in oltre 4 secoli lo spostamento delle costellazioni era diventato ben maggiore e quindi più facilmente misurabile, abbia avuto risultati meno precisi rispetto al suo predecessore. Ancora oggi, specialmente tra i fisici, vi è una notevole differenza tra ricercatori sperimentali e teorici. Ipparco era un abile scienziato sperimentale. Tolomeo lavorava soprattutto sul piano teorico: a lui infatti dobbiamo le elaborazioni matematiche del moto del Sole, della Luna e dei pianeti contenute nell'Almagesto, adottate fino ai tempi di Copernico.

Riflettendo sui valori delle misure della precessione eseguite da Ipparco e Tolomeo si intuisce che, per formulare previsioni molto precise a 5000 anni di distanza, non bastano pochi secoli di osservazioni.

Il caso di Ipparco, considerato lo scopritore del fenomeno in questione, costituisce dunque un vero paradosso. Per capire come ciò sia avvenuto occorre andare un po' indietro nel tempo e ricostruire quel travaso di conoscenze che avvenne a partire dal VI secolo a.C. dalla cultura dei sacerdoti egizi e mesopotamici ai sapienti dell'antica Grecia, quali erano Solone, Talete, Pitagora e tanti altri.

Si cominciò così a creare una cultura laica, il cui scopo non era più quello di conoscere il carattere divino dei fenomeni, che dagli antichi sacerdoti venivano visti come manifestazione di volontà superiori, ma di applicare le capacità razionali dell'uomo per svelare l'ordine intrinseco delle cose.

Talete, dopo una visita in Egitto, in cui ebbe lunghi contatti con i sacerdoti locali, fu in grado di predire l'eclisse di sole del 28 maggio 528 a. C. mentre stava combattendo come mercenario nell'esercito del re Creso, ma non spiegò come avesse fatto a giungere a quella conoscenza, che necessita di molti anni osservativi.

Platone invece, raccontando nel Fedro e nel Crizia la storia di Atlantide e della sua fine, non nascose che Solone un secolo prima di lui aveva avuto la notizia dal sacerdote egizio Sonchis durante una sua visita a Sais. Se non fosse stato per Platone, oggi non sapremmo nulla di Atlantide, nemmeno il nome, poiché i sacerdoti che possedevano quella informazione non hanno lasciato nulla di scritto in proposito. Analogamente non hanno lasciato nulla di scritto su una quantità enorme di conoscenze che si tramandavano oralmente da generazioni e generazioni.

Non credo dunque che ci si possa basare su testimonianze scritte per conoscere qual era realmente il loro sapere. In Mesopotamia, considerata la culla dell'astronomia, dove una previsione sbagliata veniva pagata con una punizione capitale, hanno trovato una tavoletta d'argilla con la registrazione di una eclisse, avvenuta il 19 marzo 721 a.C.; questa viene ritenuta non solo la prima eclisse storicamente documentata ma anche la prima ad essere stata osservata con intento astronomico-predittivo. Ma i sacerdoti non pubblicavano le loro osservazioni e tanto meno su tavolette che erano state concepite per necessità amministrative.

Così deve essere accaduto presso i Maya. Anche nelle Americhe erano i sacerdoti a compiere le osservazioni del cielo e a trasmetterne la memoria per generazioni, secoli e millenni. Poi purtroppo il contatto dei conquistatori con le civiltà delle Americhe ha assunto il carattere devastante che conosciamo. La storia è ricca di queste iniziative distruttrici: l’incendio della biblioteca di Alessandria, la distruzione della cultura tibetana durante la rivoluzione culturale cinese, l'annientamento delle culture indigene da parte dei missionari cristiani in molti luoghi da loro visitati tra cui, per fare un unico esempio, l’isola di Pasqua con la perdita, fortunatamente non completa, delle importanti tavolette rongo rongo.

Per quale ragione nella storia dell'umanità è così comune il saccheggio con la devastazione della cultura del popolo conquistato? Da una parte c'è la volontà di annullare l'identità culturale, ma dall'altra c'è una presunzione assoluta di superiorità.

Un esempio eclatante dimostra come questo criterio è stato applicato non solo a popolazioni meno progredite incontrate dall'uomo moderno, ma anche alla sottospecie del genere Homo, l’Homo sapiens neanderthalensis, che qualche decina di migliaia di anni fa ha preceduto l'Homo sapiens sapiens: basta andare a vedere sull’atlante storico Zanichelli del 1996 la storia della evoluzione del genere umano. Questa storia è segnata da uno sviluppo della capacità cranica, e contiene una colossale mistificazione: l'Homo sapiens neanderthalensis notoriamente aveva in media una capacità maggiore dell'H. sapiens sapiens di circa 10 %, eppure è stato declassato ingiustamente sotto questo aspetto, facendolo figurare della stessa capacità dell’uomo attuale.

Nel caso dei Maya, probabilmente l'opera di degradazione della loro cultura è stata altresì determinata dalla incapacità generale di volerla e poterla conoscere a fondo. Spesso su di essa vengono espressi giudizi sommari che stanno ad indicare una cattiva informazione.

Anche se il materiale di cui disponiamo è veramente scarso, cercheremo di approfondire il nostro discorso sulle conoscenze che i Maya avevano del tempo.

L'era, della durata di 5125 anni, che si conclude il 21 dicembre del 2012 è stata preceduta da altre quattro ere, di durata poco inferiore. Queste cinque ere, comuni alle popolazioni che abitavano dal Messico al Perù, sono raffigurate simbolicamente al centro della mirabile Pietra del Sole degli aztechi, un monolite di basalto del peso di 25 tonnellate conservato nel museo archeologico di Città del Messico e riprodotto in copertina. Al centro è raffigurata la divinità che domina l'era attuale, Toniatuh, il dio Sole; egli ha la bocca spalancata per mettere bene in evidenza un coltello di ossidiana, col quale i sacerdoti aztechi compivano i sacrifici (gli amerindi non conoscevano la fusione dei metalli). Intorno, leggendo da destra a sinistra e dall'alto in basso compaiono le quattro divinità che hanno caratterizzato le ere precedenti: il giaguaro, il vento, la pioggia di fuoco e l’acqua. Bisogna tener presente che le loro divinità non sempre erano personalizzate come lo erano quelle greche o romane, che agivano come degli individui: esse erano perlopiù identificate con le varie grandi forze della natura, o anche un complesso di forze, le quali avevano assegnati periodi di tempo determinati per le loro azioni. Lateralmente in questo stesso giro compaiono due cuori trattenuti da artigli d'aquila.

Nel secondo giro troviamo le divinità che regolavano ciascuno dei 20 giorni componenti i 13 mesi dell'anno religioso o i 18 mesi dell'anno civile. Partendo dall'alto e procedendo in senso antiorario, abbiamo: coccodrillo, vento, casa, lucertola, serpente, morte, cervo, coniglio, acqua, cane, scimmia, erba divina, canna, giaguaro, aquila, avvoltoio, movimento, coltello di ossidiana, pioggia e fiore.

Nel terzo giro nascono raggi del sole che occupano anche il quarto giro, dove sono vari elementi che simbolizzano l'universo.

Il quinto giro è occupato quasi interamente da due serpenti dalle cui fauci, in basso, spuntano i volti del dio della guerra e del dio del sole, ovvero del cielo notturno e del cielo diurno. Tra le code dei due serpenti è scolpita la data dell'inaugurazione della pietra, avvenuta nel 1479 del nostro calendario. I corpi dei due serpenti sono infine circondati da numerosi piccoli cerchi, che rappresentano le stelle. È probabile che questa pietra, così ricca di significati simbolici, servisse ai sacerdoti per trarne indicazioni sul destino della comunità.

Ritornando al centro, alle cinque ere, abbiamo informazioni sulle loro caratteristiche dalle storie raccolte nel 1533 attingendo a varie fonti (sparse dal Messico al Perù) e conservate nel cosiddetto Codice latino-vaticano.

Ciascuna era è terminata con distruzioni. Nella prima, durata 4008 anni, vivevano uomini giganti. La dea dell'acqua Chalchiuhtlicue colpì questa umanità con una grande alluvione e la trasformò in pesci.

La seconda era durò 4010 anni; fu dominata da Ehecatl, il dio dell'aria dalla testa di serpente, che imperversò con forti venti ed uragani. Gli uomini superstiti furono trasformati in scimmie e trovarono rifugio sugli alberi.

La terza era fu governata dal dio del fuoco Tleyquiyahuillo e durò 4081 anni; alla sua fine tutte le case vennero incendiate da una pioggia di fuoco e di lava. Sopravvissero coloro che vennero trasformati in uccelli.

Nella quarta era, durata 5026 anni, si racconta che l'umanità venne sterminata da una carestia che seguì una pioggia di sangue e di fuoco.

Per quanto riguarda l'ultima era, l'attuale, essa è iniziata il 9 agosto del 3113 a.C. e avrà termine nel 2012, dopo 5125,37 anni. Il dio dominante è Toniatuh, considerato il dio del movimento.

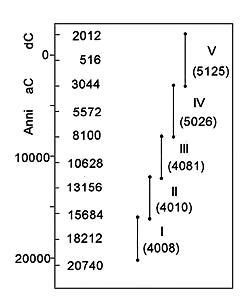

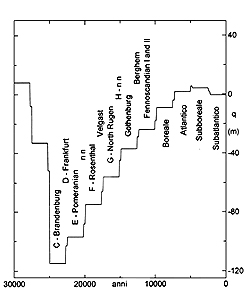

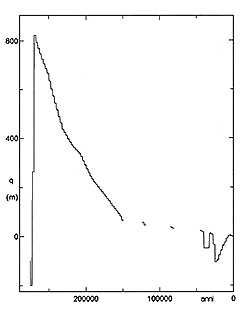

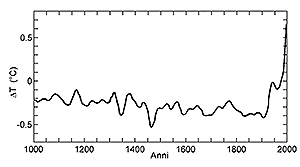

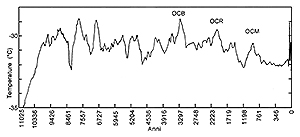

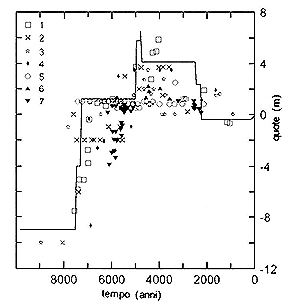

Per quanto attiene alle durate di queste ere, è possibile che riflettano tempi reali e che il loro conteggio sia iniziato nel momento in cui questi popoli lasciarono l’Asia e misero piede per la prima volta sul nuovo continente 22250 anni prima del 2012, ovvero nel 20238 a.C.. Poiché non era ancora stato inventato un mezzo per spostarsi via mare, essi poterono compiere la loro migrazione via terra durante l’ultima puntata glaciale, quando lo stretto di Bering, profondo attualmente al massimo circa 50 metri, era emerso. Un'altra condizione favorevole era il fatto che, anche nel culmine della puntata glaciale, la zona dello stretto e delle terre adiacenti non sono state occupate dalla calotta di ghiaccio che ricopriva più ad ovest quasi tutta la Siberia e ad est il Canada e parte dell'Alaska. L’intervallo di tempo in cui il passaggio era emerso dal mare è ben definibile tra 25 e 15 mila anni fa, stando alla ricostruzione delle variazioni del livello del mare, riportate nella fig. 1. Nell'anno ipotizzato del passaggio la deglaciazione era già iniziata e il livello del mare era salito da -115 a -97 m rispetto allo zero attuale.

Immagino che, quando queste popolazioni di cacciatori lasciarono l’Asia e giunsero sul nuovo continente, avessero già, entro la loro cultura e le loro tradizioni, la convinzione che le grandi forze della natura concedano periodi di protezione e prosperità di lunga durata. Alla fine di ogni periodo c'era però da attendersi qualche calamità; allora il patto doveva o poteva essere sigillato con un'altra divinità.

Riflettendo sui motivi possibili per cui le prime tre ere hanno durate molto simili, comprese tra 4008 e 4081 anni, e che anche la quarta e la quinta era hanno durate simili tra di loro, anche se maggiori, farò alcune considerazioni, utili a formulare successivamente una ipotesi.

I popoli del Centroamerica hanno dimostrato di prestare grande attenzione verso i vari aspetti della natura; essi attribuivano molto valore al ripetersi ciclico degli eventi, credendo che le forze naturali si manifestano in tempi e con scadenze abbastanza regolari. L'osservazione fondamentale è senza dubbio l'alternarsi del giorno e della notte, caratterizzato dalla presenza del Sole e dalla sua assenza. Poi c'è la convinzione dell’esistenza di un ciclo immediatamente maggiore, composto da 20 giorni in cui dominano altrettante forze naturali (animate o inanimate secondo il nostro moderno modo di vedere), come abbiamo osservato nel primo giro della Pietra del Sole. L'impiego del numero 20 nella costruzione del lungo computo ci dimostra la valenza magica di questo numero, e altrettanto possiamo dire del numero 13, che troviamo non solo come caratterizzante del ciclo massimo del loro supercalendario ma anche del ciclo dell'anno religioso, composto da 260 giorni. Infine il terzo numero magico è il 18, impiegato per determinare la durata dell'anno civile di 360 giorni.

La somiglianza delle durate della quarta e della quinta era rende possibile che anche la quarta fosse regolata da un lungo computo. Ed inoltre è possibile che le prime tre ere fossero anch'esse regolate da un computo, sia pure un po' più breve, che risultasse dall'uso degli stessi tre numeri magici: 13, 18 e 20, ma con una diversa distribuzione. Occorrerà chiarire perché i Maya hanno sentito il bisogno di questo aumento di circa mille anni per il loro supercalendario.

L'ipotesi dunque è che siano stati creati due distinti lunghi computi, prima un computo A di 20x18x18x18x13 giorni e pari a 4151 anni per le prime tre ere, poi un computo B, che conosciamo, di 20x18x20x20x13 giorni, pari a 5125 anni, per le ultime due ere.

Ad eccezione dell'era attuale, che avrebbe dovuto terminare nell'anno previsto, le precedenti ere sono state più brevi di un valore tra 70 e 143 anni rispetto al computo che le regolava; ciò dovrebbe significare che per la fine della quinta era essi sapevano che cosa esattamente sarebbe successo e quando. Per le ere precedenti essi probabilmente sceglievano un evento o un momento particolare come conclusione, leggermente anticipata, del patto stilato con il dio dominatore di quell'era.

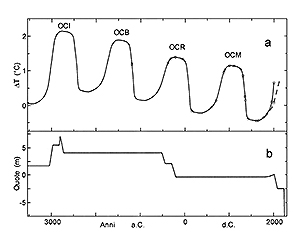

Figura 1 – I segmenti verticali e i relativi numeri tra parentesi indicano le estensioni temporali delle cinque ere dell’umanità nella tradizione popolare del Centroamerica. Sulla sinistra appaiono gli anni in cui sono stati calcolati i limiti di cicli naturali ricorrenti ogni 2528 anni.

Possiamo osservare questa successione di tempi nella Figura 1, dove le durate reali delle varie ere sono indicate tra parentesi, le durate teoriche sono rappresentate dai tratti verticali secondo l'ipotesi dei lunghi computi A di 4151 anni e B di 5125 anni, mentre a sinistra sono i tempi in cui terminano cicli di 2528 anni, che abbiamo già conosciuto nell’introduzione a proposito delle variazioni del livello marino durante l’ultima puntata glaciale (v. fig. 1). Non si può escludere che i cicli di 2528 anni non siano perfettamente uguali ma si alternino con due caratteri leggermente diversi, sicché avrebbe un significato obiettivo considerare un ciclo doppio, di 5056 anni, anziché uno semplice. Ma è possibile anche che l'accorpamento di due cicli soddisfi il bisogno dei Maya di approssimarsi il più possibile alla durata prestabilita di un supercalendario in uso fin dall’inizio della loro storia.

La decisione di cambiare il calendario deve essere stata presa durante la terza era; immagino che sia intervenuta dopo essersi accorti che il periodo di 4151 anni era troppo breve per stare al passo con il periodo di 5056 anni, col quale si manifestavano alcuni fenomeni osservati o forse un solo particolare tipo di fenomeno.

È possibile che la lunghezza di questo superciclo sia stata determinata con una precisione che è andata aumentando nel tempo, man mano che si succedevano diverse scadenze del ciclo di 2528 anni. Nella terza era l'incertezza di qualche anno non sarebbe stata comunque un ostacolo per decidere di passare dal lungo computo A a quello B, mentre invece nella quarta era vi sono state due occasioni, nell'8100 e nel 5572 a.C. per valutare con precisione la durata dei cicli e sapere quando sarebbe stato necessario fare iniziare la quinta era in modo che terminasse esattamente alla scadenza di un superciclo di 5056 anni.

Vedremo più avanti che nel 2012 in effetti dovrebbe avvenire la conclusione di un ciclo, caratterizzato da un periodo di 2528 anni, e che tale conclusione si accompagnerà a una complessa serie di fenomeni. Per diversi aspetti dovremo però considerare che il nuovo ciclo si manifesterà in modo sfumato, e questo particolare dovrebbe avere fatto decidere di scegliere come data di fine della quinta era il giorno del solstizio d’inverno, il più indicato a segnare l'inizio di un nuovo anno (e di un nuovo e più lungo periodo) in quanto il sole a mezzogiorno raggiunge la minima elevazione sull'orizzonte e da quel momento le giornate cominciano a diventare più lunghe.

Se dunque i Maya conoscevano questo ciclo della natura, sapevano che cosa poteva accadere alla fine della quinta era. Le parole mancanti del tempio di Tortuguero potrebbero riguardare perciò i fenomeni (o il fenomeno) che i Maya hanno osservato allo scadere dei cicli di 2528 anni.

Pur essendo difficile svelare la natura di tali fenomeni tramite i racconti popolari, faremo ugualmente per questa via un nuovo tentativo, dopo il Codice latino-vaticano, di sondare il passato che ci interessa. Sfoglieremo il libro del Popol Vuh, un testo che appartiene a uno strato culturale inferiore rispetto a quello che caratterizza il Codice latino-vaticano (e che perciò potrebbe contenere racconti con radici più profonde nel tempo).

Il Popol Vuh, il cui nome significa letteralmente “fogli scritti”, è il libro sacro del popolo Quiché di lingua maya del Guatemala, redatto intorno al 1550, una raccolta di miti che trattano della cosmologia e della storia dell'umanità. Esso non ha solo nel titolo analogie con la Bibbia. Comprende tre parti distinte.

Nella prima parte è descritta la creazione delle terre emerse e della vita animale e vegetale in un mondo dove prima esistevano solo cielo, mare, silenzio e tenebre. Quando la Creatrice e il Creatore si accorsero che gli animali appena creati non parlavano e non potevano né invocarli né adorarli, decisero di passare a una seconda fase, in cui vi fosse qualcuno che si rivolgesse a loro con riconoscenza. Plasmarono degli uomini con del fango, ma videro che essi non erano capaci né di camminare né di moltiplicarsi. Li sciolsero nell’acqua e modellarono altri uomini con il legno. Costoro furono capaci di popolare tutta la terra, ma, anche se erano dotati della parola, i loro visi rimanevano inespressivi: erano privi di sentimento.

Pertanto il loro destino era segnato; una grande alluvione si abbatté sugli esseri di legno: "un diluvio fu suscitato dal Cuore del Cielo... una pesante resina cadde dal cielo... la faccia della terra si oscurò, e una nera pioggia cadde su di essa, notte e giorno".

Come se questo non bastasse, animali e utensili si ribellarono agli uomini e li colpirono in volto. La storia della creazione si interrompe per un lungo tratto per raccontare quella di alcuni strani personaggi di carattere intermedio tra i creatori e gli uomini, che si combattono tra loro soprattutto per mezzo dell’astuzia e delle arti magiche. Essa riprende nella seconda metà del libro con la creazione definitiva dell’uomo, ovvero degli antenati quiché. Particolare curioso, i primi veri uomini erano in grado di vedere la realtà in modo del tutto simile a quello proprio degli dei; cosicché, quando questi se ne accorsero, velarono loro lo sguardo per impedire che si potessero mettere sullo stesso piano di chi li aveva creati. Vengono descritte quindi, nell’ultima parte, le generazioni che dall’inizio della civiltà si sono succedute popolando la regione quiché.

Sono le diversità rispetto alle storie più precise e più colte riunite nel Codice latino-vaticano a farmi ritenere che la grande alluvione di cui parla il Popol Vuh corrisponda non a ciò che pose fine alla prima era ma a un evento di carattere globale, precedente la migrazione di questa popolazione dall'Asia, che per la sua catastroficità è rimasto impresso nella memoria di tutta l'umanità. Non tutti i disastri producono questo effetto. Pensiamo per esempio alla scomparsa di Atlantide, che non ha costituito un ricordo collettivo e della quale, se non fosse stato per le citazioni di Platone, non sapremmo nulla.

Insomma, che cosa ci trasmettono i Maya? Ci informano che vi è un momento particolare in cui la natura si comporta diversamente dal solito e che ritorna dopo un periodo costante. Quindi rappresenta un motivo di riflessione.

Per il momento lasciamo le cose in sospeso. Le riprenderemo quando avremo le idee più chiare su quali eventi naturali possono essere in agguato alla fine del 2012. Dal momento che oggigiorno si parla di catastrofi di ogni entità (molti temono una fine del mondo), procederemo per gradi, scegliendo di partire dalle più devastanti, per esaminare successivamente quelle di impatto minore.

La fine del mondo

Fine del mondo è un'idea ossessiva che, più che derivare da una conoscenza della realtà della natura che ci circonda, proviene dal senso di inadeguatezza e da un inconscio desiderio di morte. Nasce da incapacità di vivere pienamente la vita o da un senso di colpa originati da presunti peccati commessi dall'umanità. È sufficiente leggere l'apocalisse di Giovanni, in cui la vita è intesa come lotta contro il male, anziché vederla come progressivo affinamento delle qualità umane. Si può vivere con la paura continua di fare incollerire l'Entità suprema? Nell'Antico Testamento l'ira di Dio è citata 158 volte. Un po’ troppe in verità.

Ho l'impressione poi che quando si parla di fine del mondo si pensi esclusivamente alla fine del genere umano. Non ci si cura che possano rimanere altri mammiferi, rettili, pesci, insetti e batteri. In fondo la vita degli altri esseri è stata e continua ad essere intesa come puramente finalizzata alla sopravvivenza dell'uomo. Se sparisce l'uomo, finisce tutto. Altro che sentirsi parte della natura!

Qualcuno crede che la fine della Terra avverrà quando il Sole si spegnerà: in effetti la vita sul nostro pianeta è possibile solamente grazie all'energia che il Sole ci fa pervenire. Ma lo studio sulla evoluzione stellare ci avverte che non sarà proprio così, poiché prima che il Sole si spenga dovrà transitare attraverso la fase di stella gigante, come è accaduto a Capella nella costellazione dell’Auriga.

Il passaggio avviene a circa nove decimi della vita di una stella che abbia la massa del Sole, allorché si è completata la trasformazione di idrogeno in elio nel nucleo; l’intera massa, non più sostenuta dal calore che si opponeva alle forze gravitazionali, comincia a contrarsi per la seconda volta nella sua esistenza, trasformando energia gravitazionale in calore. La maggiore temperatura raggiunta innesca una fusione di idrogeno rimasto nella parte inferiore dell’involucro esterno, e ne deriverà altro calore, il quale farà espandere enormemente questo involucro. Nel caso del Sole si prevede che l'espansione si spingerà fino all’orbita di Mercurio. Anche se la temperatura alla superficie della stella si abbasserà sensibilmente, il calore sulla Terra sarà insostenibile.

Ma prima di arrivare alla fase di gigante rossa il genere umano probabilmente sarà già estinto da tempo poiché al Sole, così come si presenta oggi, viene attribuita ancora una durata di 4,5 miliardi di anni. A questa stima si è arrivati supponendo che il Sole e la Terra abbiano la stessa età e che il Sole si trovi a metà della sua esistenza. In realtà sussistono motivi per ritenere che il Sole sia più vecchio del sistema che gli gira intorno e che di conseguenza la sua vita sarà più lunga di quanto viene valutata.

Finora ho accennato a una fine del mondo intesa come estinzione della vita sulla Terra, ma esiste una reale possibilità di una fine che riguarda anche l'integrità del nostro pianeta; è estremamente improbabile, ma non impossibile. Si tratta dell'impatto con un corpo dotato di una grande quantità di moto (cioè di grande massa e grande velocità) proveniente dall'esplosione di una supernova, appartenente alla nostra galassia, che lasci come residuo una stella di neutroni.

L'esplosione come supernova di questo tipo è la sorte comune a tutte le stelle che hanno una massa pari ad almeno 2÷3 volte quella del nostro sole. Le fusioni nucleari che si svolgono al suo interno coinvolgono elementi sempre più pesanti; parallelamente i valori della temperatura aumentano fino a quando si creano il ferro e gli elementi del gruppo del ferro, come nichel, cobalto. Poiché la fusione del ferro si attua assorbendo energia, inizialmente la fusione avviene grazie alla formazione di elementi più leggeri negli involucri superiori, ma poi il calore prodotto da queste fusioni non riesce più a compensare quanto viene assorbito dalla fusione che continua nel nucleo. La stella implode improvvisamente in maniera superveloce mentre la materia della parte più interna si compatta in una massa costituita unicamente da neutroni; la parte più esterna, dopo essere collassata, rimbalza verso l’esterno e proietta nello spazio la sua materia a velocità di decine di migliaia di kilometri al secondo.

Che cosa emette una supernova? Gas e, in più, frammenti solidi soprattutto di ferro, anche di notevole volume. Ne consegue che il rischio di essere colpiti è assai remoto ma non impossibile.

Nella nostra galassia esplode qualche supernova ogni secolo. La più vicina delle possibili candidate è Betelgueuse della costellazione di Orione, una delle stelle più luminose del cielo; è una supergigante rossa distante 650 anni luce. Non è possibile prevedere quando esploderà, ma potrebbe averlo già fatto, dato che questa informazione viaggia alla velocità della luce e perciò noi lo verremmo a sapere dopo 650 anni.

La distanza ha ovviamente un grande peso sulla probabilità di venire colpiti da frammenti espulsi dalla stella. Ma anche qualora vedessimo Betelgueuse esplodere trascorrerebbe molto tempo prima che i suoi frammenti possano raggiungerci. Per quanto riguarda gli eventuali frammenti provenienti da altre supernove esplose nel passato, è da tenere presente che esse sono lontane migliaia di anni luce, per cui diventa sempre meno probabile diventarne un bersaglio. Se vogliamo vedere frammenti di supernova non dobbiamo fare altro che andare in uno dei tanti musei di storia naturale presenti nelle grandi città, dove sono esposte meteoriti ferrose.

Per comprendere meglio come si può concepire un disastro che possa fare esplodere la Terra, bisogna che prendiamo in esame la questione di come è nato il nostro sistema solare, seguendo però un'ottica differente da quella comunemente diffusa. L'opinione più condivisa è che il Sole e i pianeti si siano formati dall'aggregazione di gas e polveri che popolavano un'ampia regione dello spazio. Durante il processo di aggregazione dovuto a forze di attrazione gravitazionale sarebbero rimasti indietro gli asteroidi, che sono dispersi in una fascia intermedia tra le orbite di Marte e Giove e vengono comunemente ritenuti un pianeta mancato a causa delle forti interazioni di Giove. Si tratta di circa un milione di corpi, di cui solo un decimo è stato catalogato e 220 sono più grandi di 100 km. Il maggiore ha circa 1000 km di diametro.

Purtroppo la teoria dell’aggregazione non riesce a spiegare il fatto che tutti questi oggetti hanno subito una fusione e che in alcuni di essi sono evidenti segni di intimo mescolamento e di un rapido raffreddamento; né può chiarire perché la massima parte di essi sono formati da rocce silicatiche mentre altri sono costituiti da ferro e nichel puri.

Se l’aggregazione fosse rimasta bloccata a un certo punto, non si potrebbe spiegare la presenza di grossi blocchi metallici di ferro e nichel, che non possono essersi aggregati a freddo. E anche ammettendo che si fossero aggregati a caldo, non avrebbero potuto essere costituiti da metalli del gruppo del ferro puri.

L’ipotesi più verosimile è che gli asteroidi costituissero inizialmente un pianeta simile alla Terra, che chiameremo Aster, situato in una posizione intermedia tra Marte e Giove; esso sarebbe stato colpito poi da un grande frammento di ferro espulso da una supernova. Pianeta e blocco di ferro si sono frantumati. I frantumi più grossi sono schizzati in giro per il sistema solare a colpire altri pianeti o a mettersi in orbita attorno a loro. La Luna è uno di questi frammenti. Un altro grosso frammento di Aster ha colpito un undicesimo pianeta, che viaggiava sull’orbita più esterna e che potremo chiamare Com. Era l’ultimo pianeta, composto in grandissima parte di ghiaccio. Ne sono derivate le comete, per la maggior parte distribuite in quella che viene chiamata fascia di Kuiper, tra 30 e 100 UA (unità astronomiche, pari alla distanza Sole-Terra), cioè oltre l’orbita di Nettuno, mentre ve ne sono alcune, quelle di lungo periodo, che arrivano a distanze molto maggiori. Nella fascia di Kuiper ci sono 10 oggetti di diametro di almeno 900 km; Plutone è uno di essi e, con i suoi 2320 km di diametro, non è nemmeno il più grande. Plutone non è perciò da considerarsi un pianeta, bensì un frammento del pianeta originario. Sono catalogati finora quasi un migliaio di oggetti, ed hanno la stessa natura delle comete.

Possiamo riconoscere quali satelliti sono derivati da Aster e quali da Com semplicemente osservando i valori delle loro densità: mentre per la Luna, i due satelliti di Marte, due di Giove e due di Saturno le densità sono di almeno 2,9 g/cm3, le densità degli altri satelliti variano da 1,13 a 2,09 g/cm3. Pertanto i primi sono composti da rocce silicatiche come la Terra, mentre gli altri consistono in una mescolanza di rocce silicatiche e ghiaccio. Un altro criterio di distinzione può trovarsi osservando l’albedo: i corpi derivati dalla disgregazione di Com dovrebbero avere una superficie più riflettente per la rilevante presenza di ghiaccio; è quanto accade infatti per Eris, il gemello di Plutone.

Ritornando agli asteroidi, se essi risultano dall'impatto tra un pianeta e un grande frammento di supernova, possiamo ipotizzare che l'esplosione della stella sia avvenuta a breve distanza dal Sole, e che, poco prima della disavventura capitata ad Aster e Com, un altro o altri grandi frammenti abbiano colpito il Sole strappandone brandelli che, finiti in orbita, sono diventati pianeti. L’ipotesi è grandemente confortata dal fatto che Mercurio conserva al suo nucleo una rilevante parte di ferro, che ne costituisce l'80 % della massa; è un’ipotesi che tuttavia non riscuote un grande consenso: le viene preferita di gran lunga la teoria dell’aggregazione di gas e polveri, che però non regge alle critiche elementari già esposte. È immaginabile il motivo di tale preferenza: l’impatto del Sole con proiettili lanciati da una supernova presenta un carattere altamente catastrofico, e constatiamo così ancora una volta quanto duratura sia l’influenza di Lyell.

Le meteoriti

La distruzione per impatto dei due pianeti Aster e Com ha disseminato il sistema solare di frammenti delle più svariate dimensioni. Parecchi sono andati subito ad impattare in grande numero gli altri corpi del sistema. Poi col trascorrere del tempo la sassaiola si è diradata. Le tracce più significative le troviamo sulla Luna, dove possiamo osservare anche impatti che risalgono ai tempi più remoti.

Le tracce riscontrabili sulla Terra di questi particolari corpi del sistema solare sono quasi tutte dovute ad asteroidi. Sul nostro pianeta sono stati individuati oltre 170 crateri dovuti all'impatto di meteoriti. In genere le dimensioni vanno da un centinaio di metri a un centinaio di kilometri, con una media di una decina di kilometri. Il maggiore cratere da impatto si trova in Sudafrica: ha un diametro di 300 km circa e la sua età è di oltre 2 miliardi di anni. Il più noto è un cratere di 1200 m di diametro formato in Arizona appena 50 mila anni fa e conservato perfettamente grazie al clima arido locale. Si è calcolato che la meteorite che l'ha prodotto, di natura ferrosa, doveva avere un diametro di 25÷30 m.

Con quale frequenza cadono le meteoriti? In base al numero dei crateri scoperti sulla Terra, si stima che ogni milione di anni si formino da uno a tre crateri con un diametro maggiore di 30 km. Vi sono crateri vecchi solo di qualche migliaio di anni che raggiungono 14 ÷ 29 km. L'atmosfera ci protegge da asteroidi con diametro inferiore ad una decina di metri, che sublimano prima di arrivare a terra.

Le tracce lasciate dalle comete sul nostro pianeta sono rare, principalmente perché la fascia delle comete è molto più lontana rispetto a quella degli asteroidi e poi perché la loro composizione rende molto veloce il dissolvimento per il calore sviluppato con l'attrito nell'atmosfera o per l'impatto con la superficie.

Possiamo attribuire a una cometa quanto è avvenuto nel 1908 in una regione disabitata del fiume Tunguska in Siberia. Una fragorosa esplosione nell’atmosfera, udita fino a 1000 km di distanza, si è verificata ad un’altezza compresa, secondo le stime, tra 5 e 10 km; l'effetto è stato l'abbattimento di 60 milioni di alberi in un’area di oltre 2000 km2. La notte successiva all'esplosione, sull'Europa il cielo era rischiarato da una luce diffusa, segno che nella parte alta della troposfera erano state disseminate minute particelle. L'area è stata visitata per la prima volta 20 anni dopo l'evento senza che si trovassero tracce materiali sul terreno. Recenti ricerche hanno individuato a distanza di 8 km dal centro dell'esplosione un cratere di 500 m di diametro, attribuito all'impatto di un oggetto il cui diametro è stato stimato di 5 m, che viaggiava a una velocità, bassa, dell'ordine di 1 km/sec.

Sulla natura della meteorite di Tunguska, asteroide o cometa, non esiste una interpretazione unanime. La mia opinione è che si trattasse di una cometa con un blocco roccioso al centro, il quale, subito dopo l'esplosione di Com, ha costituito un nucleo di aggregazione di frammenti più minuti di roccia e ghiaccio. È possibile che, nell’attraversare la nostra atmosfera, il calore sviluppato abbia fatto evaporare la fase di ghiaccio e portato i frammenti rocciosi a saldarsi, costituendo un involucro dal quale la fase di vapore del ghiaccio rimasto più internamente, ad un certo momento, non avrebbe più trovato vie di sfogo. Un ulteriore calore prodotto e diffuso all’interno avrebbe portato la fase di ghiaccio in una condizione di vapore surriscaldato, raggiungendo pressioni sempre più alte, fino ad esplodere.

Qualora le meteoriti avessero l'intelligenza di cadere in zone disabitate le preoccupazioni sarebbero minori, ma purtroppo non è così, per cui in futuro si potrebbe verificare qualcosa non molto dissimile dalla trama del film Armageddon. Per fortuna gli avvistamenti di possibili candidati all’impatto avvengono con diversi anni di anticipo, come è accaduto nel 2003, quando si paventò il rischio che nel 2029 la Terra venisse colpita da Apophis, un asteroide di quasi 300 m di diametro. Nel dicembre 2003 la probabilità dell'evento era stimata 1/40, poi, man mano che veniva meglio definita l'orbita, è passata a 1/40000 nell'agosto 2006 e 1/233000 nell'ottobre 2009.

I timori delle conseguenze di impatti di meteoriti di grandi dimensioni sono cresciuti da quando si è cominciato a mettere in relazione la scomparsa abbastanza rapida dei grandi dinosauri, 65 milioni di anni fa, con l'impatto di un asteroide. Il ritrovamento di una struttura sepolta nel golfo del Messico, che rappresenta un cratere avente un diametro di 180 km, ha fatto ritenere che potesse essere la prova decisiva di una serie di illazioni in merito. Tuttavia vi sono delle osservazioni che non lo confermano. La prima osservazione è che, nell'area circostante il cratere, si trovano tracce di questo impatto sotto forma di sferule dovute alla fusione di piccole parti di materiale e distribuite su un ben determinato livello; tra il livello con sferule e il limite superiore del Cretacico, dove è avvenuta la grande estinzione, ci sono diversi metri di sedimenti, che corrispondono a un intervallo stimato di 300 mila anni. La seconda osservazione è ancora più interessante perché l'analisi delle specie di organismi subito sotto e sopra tale livello indica che il numero delle specie è rimasto invariato: 52 prima e 52 dopo. Ciò sta a significare che l'impatto di una grande meteorite come quella dello Yucatan non ha le capacità distruttive addebitate solitamente a questo tipo di evento.

Anche le particolari abbondanze di iridio trovate al limite superiore del Cretacico di una serie sedimentaria dell'Umbria non rappresentano una prova a favore dell’impatto di una meteorite poiché, pur essendo vero che a quel punto della serie c'è un picco molto pronunciato di valori, è anche vero che abbondanze anomale dello stesso metallo si ritrovano anche alcuni centimetri al disotto. Questa situazione avvalora quindi l'ipotesi di un inquinamento globale avvenuto per altre cause, considerando che l'iridio non si trova con una particolare concentrazione solo nelle meteoriti (e in certe meteoriti, cioè quelle composte principalmente da ferro) ma anche nelle emissioni dei vulcani.

Prima di entrare maggiormente nel merito di questo nuovo argomento, è opportuno cercare di ampliare il panorama prendendo in esame tutti quegli analoghi eventi catastrofici che vanno sotto il nome di “grandi estinzioni di massa”.

Estinzioni di massa

Nel passato geologico si sono succedute diverse estinzioni di specie animali in contemporanea, che inducono a pensare a cause ostili alla sopravvivenza. Tuttavia non tutte le estinzioni sono state rilevanti in uguale misura, e possiamo distinguere tre livelli di importanza, dei quali il terzo sarà discusso in un prossimo capitolo. Al primo livello appartiene un numero ristretto di eventi, durante i quali è sparito mediamente il 40 % dei generi della fauna marina. Alcune di tali maggiori estinzioni sono avvenute alla fine del Cretacico, del Permiano, dell'Ordoviciano e nel Vendiano medio, cioè circa 65, 251, 442 e 600÷650 milioni di anni fa. Possiamo osservare che esse sono avvenute a distanze alquanto regolari di circa 185, 190 e 160÷210 milioni di anni, seguendo uno dei tanti ritmi che hanno caratterizzato l'evoluzione geologica del pianeta; questo particolare ci induce a pensare che esse siano accomunate da una stessa causa.

La traccia da seguire per chiarire la natura di tale causa è l'alta concentrazione di iridio che si rinviene nei sedimenti proprio al limite superiore del Cretacico, 65 milioni di anni fa. È da scartare l'idea che questo particolare sia dovuto alla caduta di una meteorite per le ragioni anzidette. Come accennato, le eruzioni vulcaniche hanno concentrazioni di iridio altrettanto anomale, in particolare le eruzioni alimentate da zone profonde del mantello. È proprio indagando in questa direzione che troviamo interessanti coincidenze tra le maggiori eruzioni basaltiche e le maggiori estinzioni di massa. Non può essere un caso che la massima estinzione in assoluto, quella della fine del Permiano, quando si sono estinte il 96% delle specie che vivevano negli oceani e il 70 % dei vertebrati dei continenti, sia accaduta in coincidenza dell’acme di emissione delle lave del più imponente espandimento basaltico conosciuto; esso è accaduto in Siberia in un breve intervallo di tempo intorno al passaggio Permiano-Triassico, e l’emissione lavica a cui appartiene ha raggiunto complessivamente il volume record di 2,5 milioni di km3.

L'estinzione della fine del Cretacico, con il 65 % di specie scomparse, è avvenuta in corrispondenza di un’altra grande emissione basaltica, nel Deccan, in India, di oltre 500.000 km3, che ha costituito il maggiore evento vulcanico degli ultimi 200 milioni di anni. Il culmine di questa attività, durato circa 10 mila anni, si colloca proprio al limite superiore del Cretacico.

Altre due grandi estinzioni, intervenute verso la fine del Triassico, e precisamente alla conclusione dei piani Carnico e Norico, sono avvenute contemporaneamente a espandimenti basaltici: uno nel bacino del Paranà e un altro nel Karroo, in Sudafrica, con volumi emessi di alcune centinaia di migliaia di kilometri cubi.

Nei brevi intervalli di tempo in cui queste attività vulcaniche effusive si sono protratte, sono state immesse nell'atmosfera e nell'idrosfera quantità ingenti di metalli pesanti tra cui l'iridio, che possono avere avvelenato il ciclo alimentare naturale.

A un secondo livello di importanza appartiene un più folto numero di estinzioni, le quali hanno interessato mediamente il 10% circa dei generi. Più difficile è conoscere in quale percentuale sono scomparse le specie, che comunque è notevolmente superiore poiché sono rimaste coinvolte anche numerose specie dei generi sopravvissuti.

Anche le estinzioni di questo livello meritano l’appellativo di estinzioni di massa, generalmente riservato a quelle del primo livello, dato che, quando si realizzano, gli individui di tutte le specie subiscono una più o meno elevata riduzione di numero.

Similmente per questo gruppo di secondo livello possiamo pensare a una causa comune, considerando che uno studio recente ha messo in evidenza una ricorrenza delle estinzioni, con un periodo di 11 milioni di anni.

Grandi innalzamenti del mare

Per comprendere il significato di tale ricorrenza possiamo esaminare quanto è successo l'ultima volta che si è verificato un evento che ha modificato notevolmente le condizioni di vita sulla Terra nell'arco di tempo rappresentato dagli ultimi 11 milioni di anni.

L'evento più significativo è avvenuto nel mar Mediterraneo, dove tra 6 e 5 milioni di anni fa si è verificata la cosiddetta “Crisi di salinità del Messiniano”, cioè dell’ultima età del Miocene. Per un periodo di circa un milione di anni il Mediterraneo è rimasto isolato dall’Oceano Atlantico trasformandosi in un grande bacino endoreico, come attualmente è il Mar Caspio; poiché all’epoca l’evaporazione prevaleva nettamente sugli apporti meteorologici e fluviali, come succede al giorno d’oggi, il livello del mare si è abbassato di circa 3 km. Una misura degli effetti si ha considerando che la valle del Nilo all’altezza de Il Cairo ha subito un approfondimento di 2400 m.

Nelle parti in cui le acque sono rimaste, i sali contenuti si sono concentrati fino a raggiungere condizioni di saturazione per poi precipitare, dando origine a depositi evaporitici di grande spessore, formati da salgemma e, soprattutto, gesso.

Alla fine del periodo di crisi di salinità, sui depositi evaporitici si sono sedimentati, senza gradualità ma con uno stacco netto, depositi contenenti microfossili tipici di acque molto profonde e attribuibili alla base del Pliocene. Perciò il ripristino della comunicazione tra il mare Mediterraneo e l'oceano Atlantico deve essere stato un evento estremamente rapido, non graduale.

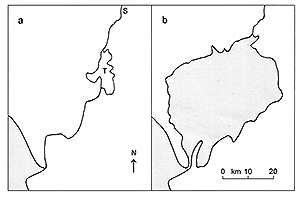

Durante l’ultima puntata glaciale, all’incirca tra 27500 e 12500 anni fa, un fatto analogo, ma a scala più ridotta, è accaduto al mar Nero, rimasto isolato dal Mediterraneo. Oltre a una differenza di dimensioni del fenomeno, è avvenuto anche un meno sensibile abbassamento di livello, cosicché non si sono raggiunte le condizioni per la formazione di evaporiti. Quando poi si è ripristinata la comunicazione tra i due mari, il ritorno al precedente livello deve essere stato piuttosto graduale. Tuttavia, secondo alcuni autori, le aree abitate al disotto del livello definitivo sarebbero state sommerse ugualmente in modo drammatico, alimentando la leggenda del famoso diluvio biblico. All’origine di quanto accaduto all’area del Mar Nero c’è stato un abbassamento del livello del Mediterraneo fino a una quota di 115 m inferiore all’attuale, causato dalla formazione di calotte di ghiaccio su buona parte delle aree continentali dell’emisfero settentrionale.

Ma per il Mediterraneo di 6 milioni di anni fa le cose sono andate ben diversamente poiché i fenomeni glaciali, ammesso che ci siano stati, si sono verificati in misura assai più contenuta rispetto all’episodio citato per il Mar Nero. Pertanto l'avvio e la conclusione della crisi di salinità del Mediterraneo ha costituito fin dall’inizio un grosso enigma.

Si è ipotizzato che la soglia di Gibilterra si sia creata solo alla fine del periodo di crisi; prima, gli scambi con l’oceano sarebbero avvenuti tramite una soglia, presente o nel sud della Spagna o nel nord del Marocco, la cui profondità sarebbe diminuita fino ad annullarsi intorno a 6 milioni di anni fa. In sostanza il problema è stato risolto con movimenti della crosta terrestre, che dapprima hanno limitato e poi ripristinato le comunicazioni marine. Si tratta di movimenti assolutamente locali, che casualmente avrebbero prodotto gli effetti descritti: sarebbero potuti intervenire in qualsiasi altro momento o non intervenire mai.

Il quadro della situazione è più complesso poiché la crisi di salinità del Mediterraneo insieme alla questione della soglia tra Atlantico e Mediterraneo nasconde un fenomeno che si manifesta ogni 11 milioni di anni e non ha soltanto un valore locale. Infatti, se andiamo indietro di 11 milioni di anni partendo dal limite tra Miocene e Pliocene, arrivando così a 16 milioni di anni fa, troviamo il limite inferiore di un’altra importante età del Miocene, il Langhiano, che presenta due aspetti di grande rilievo: inizia con una imponente ingressione marina sui continenti, la cosiddetta “trasgressione langhiana”, abbinata a una notevole estinzione di massa, la “estinzione del Miocene medio”. Ci si è infatti accorti che, quando l’ingressione del mare è stata riassorbita, risultava scomparso il 10 % delle specie di mammiferi.

Se andiamo ancora indietro nel tempo incontriamo un’altra importante trasgressione, quella dell’Aquitaniano, la cui età purtroppo è di difficile determinazione, ma ci rivela in compenso un particolare prezioso, poiché è preceduta da una forte regressione del mare, nella parte finale del Cattiano. Retrocedendo ancora, si incontrano altre tre analoghe trasgressioni, che si succedono a distanza di 11 milioni di anni l’una dall’altra: quelle che caratterizzano gli inizi di Priaboniano, Luteziano e Thanetiano.

La trasgressione del Langhiano ha permesso di rilevare una correlazione tra l’invasione dei mari sui continenti e le estinzioni del secondo livello, in quanto avvengono contemporaneamente e si ripetono ogni 11 milioni di anni. Giudicando dalle intensità delle estinzioni, che appaiono molto simili tra di loro, assai probabilmente anche le trasgressioni possono essersi realizzate con stesse modalità e stesso grado di sviluppo. Pertanto, quanto si è verificato tra il Cattiano e l’Aquitaniano dovrebbe essere avvenuto ad ogni limite stratigrafico considerato, e si può dunque concludere che ogni 11 milioni di anni il mare ha subito una regressione di grande rilievo e, subito dopo, una più importante trasgressione. Considerando che durante il Cattiano le temperature globali erano nettamente superiori a quelle dei nostri giorni, non è pensabile che la regressione avvenuta alla chiusura di questa età sia da addebitare a fenomeni glaciali. La situazione ricorda quella incontrata a proposito della crisi di salinità del Messiniano, quando si tentava di spiegare l’isolamento del Mediterraneo dall’Oceano Atlantico senza riuscire a trovare altra spiegazione che movimenti tettonici in grado di chiudere le comunicazioni, poiché non sussistevano elementi per affermare che l’Atlantico si poteva essere abbassato indipendentemente da fenomeni glaciali.

Ciò non significa che non si siano verificati affatto movimenti tettonici, altrimenti non potremmo spiegare come mai negli ultimi 200 milioni di anni la crisi di salinità sia avvenuta soltanto nel Messiniano. Ma sicuramente essi si sono aggiunti a un altro evento, che ora stiamo cercando di precisare.

Se il Langhiano e gli altri piani considerati iniziano con una grande trasgressione del mare, anche il Pliocene dovrebbe avere subito la stessa sorte. È assai riduttivo intendere per “grande trasgressione” un aumento del livello di tutti i mari di 300-400 m, come ad esempio si ritiene comunemente sia avvenuto per l’intera durata del Pliocene. Ci troviamo di fronte a eventi catastrofici che hanno provocato estinzioni di massa, cosicché dobbiamo supporre episodi improvvisi, più imponenti e di durata talmente breve che le tracce rimaste risultano scarse. L’innalzamento del livello dei mari deve essere stato di circa 1000 m. E con buona probabilità la cifra è arrotondata per difetto!

Mille metri non sono suggestivi solo di una realtà catastrofica ma anche di un modo sconvolgente di pensare. Sia Lyell che Hutton sarebbero profondamente adirati. Altro che diluvio biblico! È un’idea non praticabile. Per fare aumentare di 1000 m il livello degli oceani bisogna supporre che la Terra sia diminuita, e non poco, di dimensioni. Tutti sanno come è composta la Terra: è praticamente incompressibile. E anche se immaginassimo un minimo di compressibilità, perché dovrebbe farlo?

La risposta è semplice: perché l’ha già fatto.È molto strano quello che succede o, meglio, non succede quando la natura offre su un piatto d'argento un panorama inequivocabile, e chi rappresenta la scienza si sforza in tutti i modi di equivocarlo. Vediamo di che cosa si tratta.

Durante l'Ordoviciano, 450 milioni di anni fa, da metà a due terzi delle terre oggi emerse, a seconda degli autori, erano sommerse dalle acque del mare. Durante il Cretacico, 90 milioni di anni fa, è accaduto il medesimo fenomeno. Come è stato possibile? Non possiamo invocare scioglimenti e formazioni di calotte glaciali perché qualora tutti i ghiacci fossero sciolti, il livello del mare si porterebbe circa 60 m più in alto della attuale posizione. Qui invece si deve pensare a un livello del mare che stesse almeno 1000 m più in alto di oggi.

Soprattutto sarebbe errato ritenere che fossero le terre 1000 m più in basso. Questo tipo di ragionamento può valere in aree ristrette, dove in effetti è difficile dire a priori se una traccia del mare al disopra del livello marino odierno sia dovuta a uno spostamento verticale della superficie marina o della terra. Quando al contrario sono coinvolti interi continenti, si ha a che fare con equilibri isostatici legati alla densità delle rocce che compongono le croste dei continenti e il loro substrato: i continenti galleggiano su tale substrato, che è crosta di tipo oceanico, come bastimenti a stazza fissa poiché la differenza di densità è netta. Per questa ragione la posizione media del fondo degli oceani sarà sempre e nella stessa misura più in basso rispetto all’altezza media dei continenti. Quindi, se nell’Ordoviciano le acque degli oceani hanno invaso la maggior parte delle aree continentali, significa che gli oceani non hanno ridotto la loro profondità ma si sono ridotti di estensione. La tettonica delle placche ci informa che una riduzione degli oceani è possibile, ma non ammette che possa succedere per tutti gli oceani contemporaneamente: mentre un oceano si apre un altro si deve chiudere, in modo che la superficie complessiva rimanga costante. Non si vuole ammettere, per principio, che la Terra possa variare di dimensioni.

Struttura della Terra

Ammettere questo significherebbe riconoscere altresì che il modello della struttura della Terra va rivisto poiché, così com'è, non consente sensibili variazioni di volume: si ritiene che i materiali costituenti della Terra siano praticamente incompressibili e indilatabili, soprattutto il nucleo, composto completamente di ferro.

L'idea di un nucleo di ferro è cruciale per i nostri ragionamenti. Essa è nata in seguito alla scoperta che a 2883 km di profondità le onde sismiche che attraversano la Terra presentano un brusco cambiamento di velocità: è la discontinuità di Gutenberg. Un primo passo è stato quello di stabilire che l’aumento di velocità può essere attribuito al passaggio da materiali con densità 5,5 a materiali con densità di 9,5 ÷ 10 g/cm3.

Il passo successivo è stato cercare di giustificare questi valori così diversi di densità. Poiché il centro della Terra è insondabile direttamente, è sembrato naturale osservare la diversità di composizione delle meteoriti, che nella massima parte sono costituite da rocce simili a quelle che si trovano sulla superficie della Terra mentre in una parte minore sono costituite da ferro e nichel; le rispettive densità sono di 2,7 e 7,9 g/cm3. A quel tempo evidentemente prevaleva l'idea che le meteoriti derivassero dalla disintegrazione di un pianeta, mentre oggi prevale l'idea di una aggregazione di particelle che fluttuavano nello spazio prima della formazione del sistema solare.

Con il miglioramento delle conoscenze e in particolare delle tecniche sperimentali di laboratorio, ci si è accorti che, alle pressioni esistenti dove si trova la discontinuità di Gutenberg, la densità dei materiali silicatici della base del mantello può effettivamente eguagliare il valore supposto di 5,5 g/cm3, mentre il ferro del nucleo esterno dovrebbe presentare una densità di 11,8 g/cm3, ben maggiore di quella derivata dalla sismologia.

Ci si è sentiti allora in obbligo di giustificare questo difetto di densità supponendo che il ferro del nucleo si debba trovare mescolato con un po’ di zolfo o un po’ di ossigeno o di silicio. Non ci si avvedeva del graduale allontanamento dalla realtà che aveva ispirato all’origine il modello. Sarebbe stato molto più semplice abbandonare l’idea di un nucleo esterno costituito da ferro, e tutto si sarebbe risolto.

Non si è poi considerato che una caratteristica della struttura dei minerali è di subire piccoli collassi in corrispondenza di certi valori di pressione. Se pensiamo a un collasso delle strutture cristalline più consistente, è quanto potrebbe accadere a 2883 km di profondità. Al passaggio dal mantello al nucleo ci sarebbe dunque non un cambio della natura del materiale bensì un cambiamento della sua struttura.

Occorre pensare cioè che la parte esterna del nucleo sia composta dalla stessa materia del mantello che la sovrasta, ma in uno stato superaddensato. Questo assunto è giustificato anche dal fatto paradossale che il materiale che occupa la parte immediatamente sottostante alla discontinuità di Gutenberg si comporta in modo più compressibile di quanto non faccia il materiale della base del mantello, proprio come accade ai materiali che subiscono per la prima volta determinati incrementi di pressione.

Con questo nuovo modello della struttura della Terra, manca ora un ingrediente fondamentale per spiegare le variazioni di volume della Terra: questo ingrediente consiste in un cambiamento della forza di gravità, senza il quale non ha senso coniugare compressibilità e cambiamenti di dimensioni.

Immaginiamo che il coefficiente G che compare nell'equazione di Newton per determinare la forza di attrazione tra due masse in gioco poste a una determinata distanza, comunemente chiamato “costante” di gravitazione universale, diminuisca. Per avere il passaggio da materia addensata del mantello a materia superaddensata del nucleo, troveremo che la pressione necessaria non si trova più a 2883 km di profondità ma poco più in basso, supponiamo 1 km più in basso. In quello spessore di 1 km la materia passerà automaticamente da una densità di circa 10 a una di 5,5 g/cm3, raddoppiando quindi il proprio volume e obbligando il materiale sovrastante a spostarsi verso l'alto. Abbiamo ottenuto così un’espansione del globo terrestre con un conseguente abbassamento del livello degli oceani. Se al contrario il coefficiente G diminuisse, la Terra subirebbe una contrazione e gli oceani innalzerebbero la loro superficie.

Abbiamo dunque trovato il meccanismo che avrebbe dato luogo a una regressione marina di qualche centinaio di metri alla fine del Miocene e subito dopo ad una ingressione di un migliaio di metri all’inizio del Pliocene. È soprattutto nella seconda fase che possiamo tradurre i rapidi e intensi cambiamenti ambientali dovuti all’aumento di livello in condizioni sfavorevoli per la sopravvivenza delle specie viventi.

Il Tirreniano

Il ciclo di 11 milioni di anni non è il solo che si manifesta con il tipo di fenomeni descritto. Abbiamo un altro ciclo, legato a un terzo livello di estinzioni, con un tasso di scomparse di circa 3 % delle specie. Esso si manifesta ogni 700 mila anni e ha inizio con una trasgressione marina di grandi dimensioni. L’ultima volta risale a 270 mila anni fa, quando ha dato origine alla trasgressione del Tirreniano, l’ultima delle tre età del Pleistocene. A differenza delle varie trasgressioni precedenti, le cui tracce sono andate per lo più perdute, la trasgressione del Tirreniano ha lasciato morfologie rimaste intatte e quindi ben manifeste. Un altro regalo che la natura ci ha offerto su un piatto d’argento. Eppure il Tirreniano, che di tutte le età è la più facilmente riconoscibile, è, paradossalmente, la meno riconosciuta. Basta pensare che comunemente lo si fa iniziare 130 mila anni fa, ignorando quanto è accaduto nei 140 mila anni precedenti. Non è difficile ravvisare in questa esclusione l’orrore, instillato dai tempi di Lyell, per ciò che va oltre l’ordinario.